-

6. 삼전도 굴욕, 북벌의 꿈을 키운 중랑포①

-

연재/ 안재식 작가가 들려주는 '중랑의 설화

6. 삼전도 굴욕, 북벌의 꿈을 키운 중랑포①

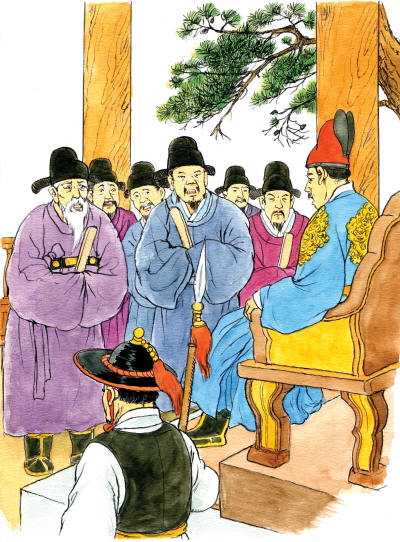

지금으로부터 360여 년 전, 중랑포는 효종에게 북벌의 꿈을 키워 준 전초기지였다.

효종의 아버지인 인조가 당한 삼전도의 굴욕은 조선 백성들의 굴욕이기도 했다. 효종은 약소국의 설움과 굴욕의 흔적을 지워내는 치유의 땅으로 중랑포를 선택한 것이다.

효종은 중랑포를 수시로 찾아 군사훈련을 하였다. 문화대국인 조선이 문화가 낮은 오랑캐들에게 당한 수치를 씻는 것은 청(淸-중국 최후의 왕조)나라를 정벌하는 일밖에 없다고 생각한 것이다.

왜, 그랬을까? 인조와 삼전도 항복, 그 역사를 되짚어 본다. 우리들에게 대략 12대조 할아버지 때 사건이니만큼 그리 먼 옛날이야기도 아니다.

당시 일본은 네덜란드와의 무역을 통해 서구 문화를 받아들이고 있었고, 중국에서는 명나라가 서서히 몰락하는 중이었다.

임진왜란으로 명나라와 조선이 국력을 완전히 소진시킨 틈을 타서 여진족이 청나라를 세웠다. 그들은 옛고구려의 영토를 기반으로 무서운 기세로 일어나고 있었다. 마침내 조선을 신하의 나라로 삼겠다며 협박하기에 이르렀다.

그러나 조선은 명나라에 대한 신의를 저버릴 수 없다며 청나라의 요청을 묵살하고 말았다. 아무 준비도 없이 전쟁을 선택한 것이다.

1636년 12월 1일, 청 태종은 직접 12만 명의 군사를 이끌고 압록강을 건너 한양(서울)을 향해 질풍같이 내달렸다.

12월 13일에는 평양이 함락되고, 다음날에는 개성까지 내려왔다는 장계를 받은 조선 조정은 극도의 혼란에 휩싸였다. 그렇게 빨리 밀고 내려올 것을 예상하지 못했던 터라 우왕좌왕할 뿐, 공황 상태에 빠졌다.

백성들은 괴나리봇짐을 하나씩 짊어지고 정처 없는 피난길에 올랐다. 어린아이들과 부녀자들의 울부짖는 소리가 천지를 진동하고, 피난 행렬은 산과 들에 굽이굽이 파도를 치듯 이어졌다.

조선 16대 임금 인조도 그날 밤에 황급히 도성을 빠져나가려고 행차를 서둘렀다. 강화도로 피난을 가기 위해서였다. 숭례문(남대문)까지 왔을 때였다. 적군의 동태를 탐색하러 나갔던 군졸이 급히 달려왔다.

“아뢰오! 적군은 이미 영서역(지금의 서울 녹번동, 불광동지역)을 통과했고, 김포에서 강화도로 가는 길을 막고 있습니다.”

“뭐라? 벌써 길이 막혔다고?”

순간, 인조를 비롯한 신하들의 얼굴이 납덩이처럼 창백해졌다. 인조와 조정 대신들은 강화도로 가는 것을 포기하고 대책을 논의하였다.

“이 일을 어찌하면 좋겠소?”

인조의 물음에 신하들은 묵묵부답이었다. 달리 뾰족한 대책이 나올 리가 없었다.

“이런, 이런, 한심한 인사들을 봤나?”

인조는 세자와 신하들을 이끌고 남한산성으로 급히 몸을 피했다. 인조 일행이 남한산성으로 들어간 뒤에야 영의정 김류가 주위를 살피더니 아뢰었다.

“전하! 이곳은 너무 협소하고, 지리적으로 불리합니다. 오래 버틸 수 있는 곳이 아님을 아뢰오.”

“쯧쯧, 그럼 어찌하자는 말이오? 아까는 가만히 있더니…….”

인조는 혀를 차면서, 무기력한 신하들을 탓하였다.

“전하! 처음 계획대로 오늘밤 야음을 틈타 강화도로 가심이 타당한 줄로 아뢰오.”

“대감, 길이 막혔다고 하잖소. 전하의 옥체도 위험에 빠질 것이고, 우리도 죽임을 당할 것이오.”

고개를 조아리고 있던 신하들은 강화도로 가면 된다, 안된다면서 옥신각신하였다.

보다 못해 인조가 강화도로 갈 것을 명하고, 12월 15일 새벽 눈길을 헤치며 산성을 빠져나왔다. 밤새 내린 폭설은 무릎이 빠질 정도로 쌓여 있었고, 수레는 눈밭에 바퀴가 빠져 움직이지 않았다.

‘이런 난감한 일이 있을꼬! 오고갈 수도 없이 갇혔으니, 기막힌 노릇 아닌가. 자칫 잘못하면 오랑캐들에게 모두 붙잡히고 말겠구나.’

인조는 수레를 버리고, 성 안으로 되돌아가기 위해 발걸음을 뗐다. 그러나 무릎 위까지 쌓인 눈은 인조의 발길을 더디게 하였다. 봄날 언 강물을 걷듯 아장거리는 인조의 모습에서 임금의 위엄은 찾아볼 수가 없었다. 씁쓸한 마음을 아는지 모르는지 바람에 날리는 눈발이 거세게 몰아치면서 인조의 뺨을 세차게 후려쳤다.

“전하, 옥체를 보존하시옵소서.”

“전하, 무지한 저희들을 죽여주시옵소서.”

인조를 안쓰럽게 지켜보던 백성들과 신하들은 눈밭에 엎드려 통곡을 하였다.

“그만 일어나시오.”

인조 또한 눈밭에 엎드려 있는 백성들을 안쓰러워하며 손수 일으켜 세웠다. 눈물은 뺨에 얼어붙어 살갗을 찢어내고 있었다.

“전하, 몸을 피하셔야 합니다. 군사들이 몰려옵니다.”

“적군이오? 아군이오?”

“아직 파악하지 못하고 있으니, 백성들 틈으로 잠시 몸을 피하십시오.”

인조는 다급하게 백성들 틈으로 몸을 피했다. 자세히 보니 수백 명씩 무리지어 다가온 군사들은 인조를 돕고자 먼 길을 찾아온 조선의 군사들이었다.

“전하, 괜찮으신지요? 신들이 늦게 도착하여 황공하옵니다.”

군사들을 이끌고 온 장군이 인조에게 문안 인사를 올렸다. 따라온 군사들도 모두 무릎을 꿇고 충성 맹세를 하였다.

나라가 위급할수록 착한 백성들과 지방 관리들의 충성심은 발휘가 되었다. 인조가 남한산성에 남아 있다는 사실이 알려지자, 군사들이 자발적으로 이곳저곳에서 몰려와 집결하였다. 모인 병력은 약 1만 3천 명이 되었다.

이때, 성 안에 있는 식량은 양곡 1만4천3백 속, 장 220항아리 정도가 남아 있었다. 약 50일간 버틸 수 있는 양이었다.

한편 청군도 12월 16일 남한산성에 도착하여 성 안의 정세를 엿보며 성 둘레를 에워쌌다. 하루 만에 남한산성은 청군에게 모두 포위되고 말았다. -

글쓴날 : [16-01-21 14:59]